はとむぎ薬湯

神経痛、リューマチ、腰痛、健胃、美肌などに効果があり、継続が望ましい。

使い方

1、はとむぎを網袋などに入れる。

2、お湯張り前後に浴槽に入れる。

3、入浴後、引き上げる。

*4〜5日使えます。

お湯が褐色になった頃が効果大。

通常2〜3日目。はとむぎ薬湯

神経痛、リューマチ、腰痛、健胃、美肌などに効果があり、継続が望ましい。

使い方

1、はとむぎを網袋などに入れる。

2、お湯張り前後に浴槽に入れる。

3、入浴後、引き上げる。

*4〜5日使えます。

お湯が褐色になった頃が効果大。

通常2〜3日目。 |

|

|

*** はとむぎの知識 ***

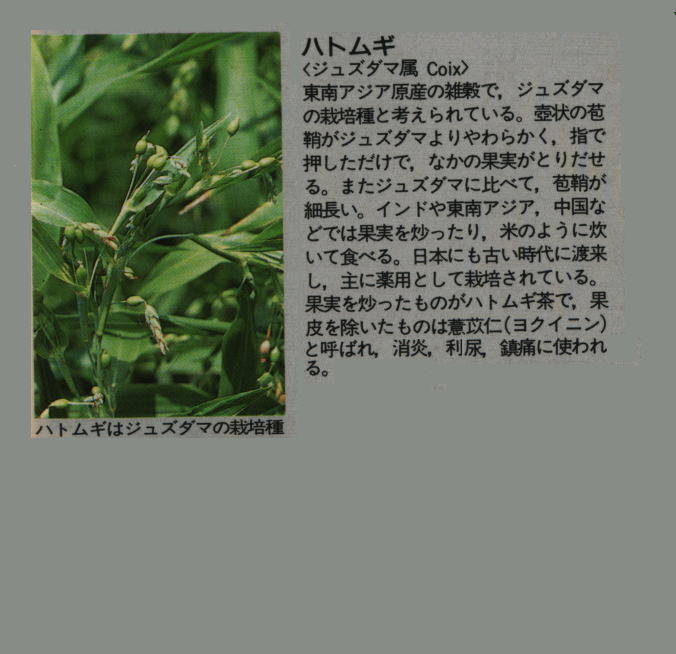

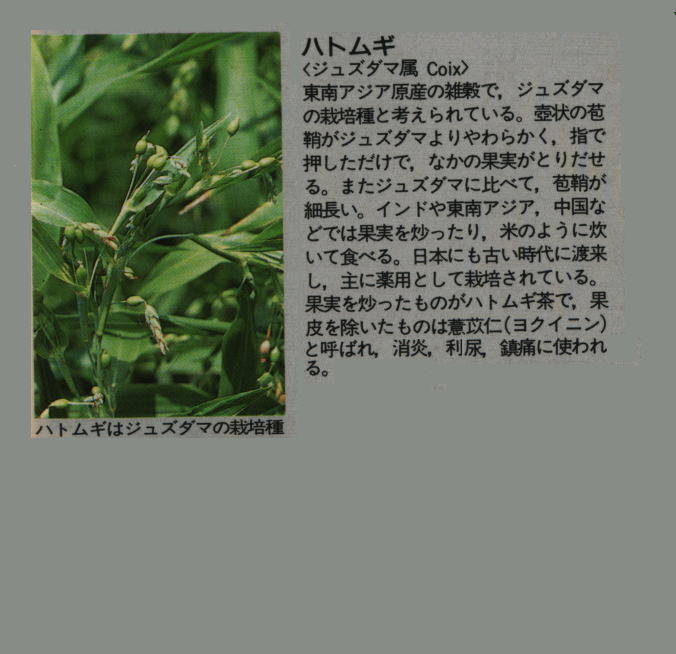

イネ科の1年草で草丈は1メートル位になります。

中国南部からインドシナ半島、熱帯アジヤ原産で、古くに日本に渡来しました。現在全国で栽培されている1年草です。

ハトムギの、茎は数本そう生して分岐し、色は緑色をしています。葉は互生して、長さ30〜60センチ、巾2〜4センチの細長い披針形、先は尖っています。葉縁はざらついていて、葉の基の方は葉鞘となって茎を抱いています。

8〜9月ころの花は葉腋の軸に数個、穂状花序をつくります。下部の1つの雌花穂は変形した硬貨の葉鞘につつまれています。その中には3花が入っていますが、育つのは1花しかありません。

果実は花の咲いた後、苞が暗褐色の堅い果実状となって中にうすい果皮に包まれた種子を内臓しています。

ジュズダマ(イネ科)に非常に似ていますが、ジュズダマはこの苞が琺ろう質で堅い点がハトムギと違います。

ジュズダマの根は川穀根(せんこくこん)といいます。リューマチ、神経痛、肩こりに煎用します。種子(川穀・せんこく)は、薏苡仁(よくいにん)の代用にします。

ハトムギは、古来「ショクムギ」「朝鮮麦」「唐麦」などと呼ばれていて「よくい」の漢名でした。

明治以降にハトが好んでその実を食べることから、ハトムギという名がつきました。

中国の古書の「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」には、「筋肉が異常緊張してひきつり、屈伸できないもの、関節炎、リューマチの疾患、疼痛のある身体マヒによい」とあります、「久しく服すれば強壮薬にもなる」と記載されています。

しかし、美肌やイボとり、母乳を増すという記載は漢方には無くて、古くに貝原益軒(かいばらえきけん)が、民間で行われていた療法を「大和本草(やまとほんぞう・1708)」に紹介したのが初めてです。

ハトムギは、古来「ショクムギ」「朝鮮麦」「唐麦」などと呼ばれていて「よくい」の漢名でした。

明治以降にハトが好んでその実を食べることから、ハトムギという名がつきました。

|

|